Un bagliore di Jon Fosse: un viaggio metafisico nella selva oscura dell’animo umano

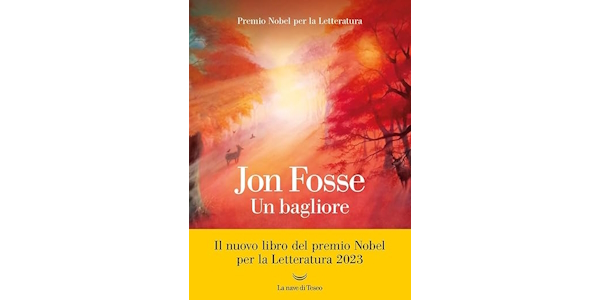

Nel giugno 2024, Jon Fosse, il celebre scrittore norvegese insignito del Premio Nobel per la Letteratura 2023, ha pubblicato Un bagliore, un romanzo breve edito in Italia da La nave di Teseo nella collana Oceani, con la traduzione di Margherita Podestà Heir. Con sole 80 pagine, questa novella si è rivelata un’opera densa e ipnotica, capace di catturare l’essenza dell’indicibile – un tratto che l’Accademia svedese ha riconosciuto assegnando a Fosse il Nobel per le sue “opere teatrali e di prosa innovative che danno voce all’indicibile”. Un bagliore è un’esperienza letteraria che si muove tra il reale e il metafisico, un racconto che esplora la solitudine, la perdita e la ricerca di senso in un mondo dominato dal silenzio e dalla natura.

Nel giugno 2024, Jon Fosse, il celebre scrittore norvegese insignito del Premio Nobel per la Letteratura 2023, ha pubblicato Un bagliore, un romanzo breve edito in Italia da La nave di Teseo nella collana Oceani, con la traduzione di Margherita Podestà Heir. Con sole 80 pagine, questa novella si è rivelata un’opera densa e ipnotica, capace di catturare l’essenza dell’indicibile – un tratto che l’Accademia svedese ha riconosciuto assegnando a Fosse il Nobel per le sue “opere teatrali e di prosa innovative che danno voce all’indicibile”. Un bagliore è un’esperienza letteraria che si muove tra il reale e il metafisico, un racconto che esplora la solitudine, la perdita e la ricerca di senso in un mondo dominato dal silenzio e dalla natura.La trama: un uomo, un bosco, un bagliore

La storia è tanto semplice quanto enigmatica. Un uomo, senza nome e senza una chiara destinazione, guida la sua auto in un tardo autunno norvegese, spinto da un senso di noia e vuoto interiore. “Avevo guidato, senza sapere dove fossi diretto. Era per via della noia che mi aveva assalito e di cui ero rimasto vittima”, confessa il protagonista, il cui viaggio lo porta a svoltare a sinistra e a destra senza una logica apparente, fino a ritrovarsi su un sentiero sterrato che conduce a un bosco. Qui, mentre la neve cade e il freddo si fa pungente, la sua macchina rimane bloccata nel fango. Invece di tornare indietro, decide di inoltrarsi nella boscaglia in cerca di aiuto – una scelta che lui stesso definisce “pura follia, stupidità”.

Nel cuore della “selva oscura” – un chiaro omaggio a Dante, come Fosse stesso ha confermato in un’intervista durante la sua visita a Milano per la Milanesiana 2024 – l’uomo si perde. Ma nell’oscurità, un bagliore improvviso cattura la sua attenzione. Questo bagliore, descritto come una luce bianca e brillante, diventa il fulcro della narrazione: non è solo un fenomeno fisico, ma un’entità che sembra accompagnarlo, parlargli con una voce interiore che dice “io sono chi sono”. Lungo il cammino, il protagonista incontra figure misteriose: i suoi genitori, che appaiono e scompaiono come ombre, e un uomo vestito di nero, scalzo nella neve, che lo guida verso una destinazione ignota. La storia si chiude su una nota ambigua, lasciando il lettore a interrogarsi: il bagliore è una promessa di salvezza o un presagio di morte? Il bosco è reale o è una metafora dell’animo umano?

Il silenzio che parla

Jon Fosse, con Un bagliore, conferma il suo talento nel trasformare situazioni apparentemente banali in esperienze spirituali profonde. La sua prosa, caratterizzata da ripetizioni ritmiche e da un monologo interiore che scava nell’inquietudine del protagonista, crea un effetto ipnotico. Le frasi si susseguono senza sosta, quasi senza punteggiatura in alcuni momenti, riflettendo il flusso caotico dei pensieri dell’uomo smarrito. Questa scelta stilistica, che richiama autori come Samuel Beckett – con cui Fosse è stato spesso paragonato – non è fine a sé stessa: serve a immergere il lettore in uno stato di sospensione, dove i confini tra realtà e sogno si dissolvono.

Il bosco, con la sua neve e il suo silenzio, è più di un’ambientazione: è una presenza viva, quasi sovrana, che domina la narrazione. Fosse, come molti scrittori nordici, ha un rapporto viscerale con la natura, che qui diventa uno specchio dell’animo umano. Il silenzio, che l’autore descrive come “vibrante” e “totalizzante”, non è assenza di suono, ma un linguaggio a sé, capace di risuonare dentro il lettore. Questa capacità di “far ascoltare il silenzio” è uno dei tratti più celebrati del romanzo, come sottolineato da molte recensioni che lodano la sua dimensione poetica.

Il bagliore stesso è un simbolo potente, aperto a molteplici interpretazioni. Per alcuni, potrebbe rappresentare una rivelazione spirituale: Fosse, cattolico praticante dal 2012, infonde nel testo elementi di simbolismo cristiano, come l’entità luminosa che richiama la presenza divina. La frase “io sono chi sono” riecheggia il linguaggio biblico, e il viaggio del protagonista può essere letto come un’allegoria della ricerca di Dio o della redenzione. Tuttavia, Fosse non impone una lettura religiosa: in un’intervista rilasciata a Milano, ha dichiarato di non conoscere l’esatta chiave interpretativa del suo libro, lasciando al lettore la libertà di trovare il proprio significato. Questa apertura è uno dei punti di forza dell’opera, che si presta a letture diverse: il bagliore può essere un simbolo di speranza, un presagio di morte, o persino un riflesso della coscienza del protagonista.

Un Nobel che parla all’universale

Un bagliore arriva in un momento in cui la letteratura nordica continua a essere celebrata per la sua capacità di esplorare il rapporto tra uomo e natura, e per il suo minimalismo che lascia spazio al non detto. Fosse, che ha ricevuto il Nobel nel 2023, si inserisce in questa tradizione, ma la supera con la sua capacità di rendere universale l’esperienza individuale. La solitudine del protagonista, il suo smarrimento, il dialogo muto con un’entità luminosa, parlano a chiunque abbia mai cercato risposte nel buio – che sia un bosco innevato o la propria interiorità.

Il romanzo ha ricevuto recensioni contrastanti. Alcuni lettori lo hanno trovato straordinario per la sua intensità e per la capacità di evocare stati d’animo complessi in poche pagine: un recensore lo ha definito “un cantico” che parte dal reale per approdare al metafisico, emozionando e incuriosendo. Altri, però, lo hanno giudicato deludente, lamentando una trama esile e un’ambientazione priva di originalità. La prosa ripetitiva, pur essendo un marchio di fabbrica di Fosse, è stata criticata da chi l’ha trovata priva di fascino, e i personaggi – come i genitori e l’uomo in nero – sono stati definiti scontati. Eppure, anche i detrattori riconoscono che il libro, nella sua brevità, riesce a lasciare un’impronta, grazie alla sua capacità di interrogare il lettore su temi universali: la morte, la fede, il senso dell’esistenza.

Un bagliore è un libro che richiede pazienza e apertura. Non è una lettura per chi cerca una trama tradizionale o risposte definitive: è un’esperienza, un’immersione in un mondo fatto di silenzi, ombre e luci improvvise. Jon Fosse, con la sua scrittura limpida e scarnificata, ci invita a perderci nel bosco insieme al suo protagonista, a seguire il bagliore senza sapere dove ci porterà. In un’epoca in cui il rumore domina, questo romanzo ci ricorda il potere del silenzio e della riflessione, offrendo un piccolo ma intenso spiraglio di luce nella nostra personale “selva oscura”. Per chi è disposto a lasciarsi andare, Un bagliore è un viaggio che non si dimentica.