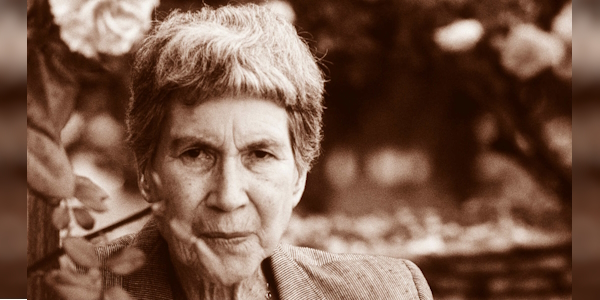

Natalia Ginzburg: la voce intima del Novecento italiano

Natalia Ginzburg (1916-1991) è una delle figure più significative della letteratura italiana del XX secolo. Scrittrice, drammaturga, traduttrice, saggista e politica, ha lasciato un’impronta indelebile con la sua prosa asciutta e penetrante, capace di esplorare le dinamiche familiari, i traumi storici e le complessità dell’animo umano. La sua vita, segnata da eventi drammatici e da un impegno costante per la cultura e la giustizia sociale, si riflette in un’opera che continua a parlare ai lettori di oggi.

Biografia: una vita tra letteratura e impegno

Natalia Levi nasce il 14 luglio 1916 a Palermo, da Giuseppe Levi, un rinomato scienziato ebreo triestino, e Lidia Tanzi, una cattolica milanese. Cresce a Torino, dove la famiglia si trasferisce nel 1919 per il lavoro del padre presso l’università. L’ambiente familiare, intellettuale e antifascista, plasma la sua sensibilità: il padre e i fratelli subiscono persecuzioni per le loro posizioni politiche, e Natalia stessa vive l’isolamento sociale, trovando rifugio nella lettura e nella scrittura. La sua educazione atea, in una famiglia che rifiuta ogni dogma religioso, contribuisce a formare il suo sguardo lucido e disincantato sul mondo.

A 17 anni, nel 1933, pubblica il suo primo racconto, Bambini, sulla rivista Solaria, segnando l’inizio di una carriera letteraria che la porterà a diventare una delle voci più autorevoli del Novecento. Nel 1938 sposa Leone Ginzburg, intellettuale antifascista e co-fondatore della casa editrice Einaudi. La coppia ha tre figli – Carlo, Andrea e Alessandra – ma la loro vita è sconvolta dal regime fascista: nel 1940 Leone viene mandato al confino in Abruzzo, a Pizzoli, e Natalia lo segue con i figli. Nel 1944, dopo un breve ritorno a Roma, Leone viene arrestato, torturato e ucciso dai nazifascisti nel carcere di Regina Coeli. Questo lutto segna profondamente Natalia, che riverserà il dolore e la memoria di quegli anni nelle sue opere.

Dopo la guerra, Natalia torna a Torino e inizia a lavorare per Einaudi, dove contribuisce alla pubblicazione di autori come Cesare Pavese, Italo Calvino e Primo Levi, diventando una figura centrale del panorama culturale italiano. Nel 1950 sposa Gabriele Baldini, docente di letteratura inglese, con cui ha due figli, Susanna e Antonio, entrambi scomparsi prematuramente. Baldini muore nel 1969, e da quel momento Natalia intensifica il suo impegno politico: negli anni della strategia della tensione, si schiera a favore della sinistra radicale, chiedendo verità su eventi come la strage di Piazza Fontana e la morte di Giuseppe Pinelli. Nel 1983 viene eletta al Parlamento come indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano, distinguendosi per interventi controcorrente, come l’articolo Quella croce rappresenta tutti (1988), in cui difende la presenza del crocifisso nelle scuole italiane.

Natalia Ginzburg muore a Roma l’8 ottobre 1991, lasciando un’eredità letteraria che continua a essere studiata e amata in tutto il mondo.

Bibliografia: un corpus letterario ricco e sfaccettato

La produzione di Natalia Ginzburg spazia tra romanzi, racconti, saggi, opere teatrali e traduzioni, riflettendo la sua versatilità e il suo interesse per temi come la memoria, la famiglia e la moralità. Di seguito, un elenco delle sue opere principali:

-

Romanzi e racconti:

-

La strada che va in città (1942, pubblicato con lo pseudonimo Alessandra Tornimparte): il suo esordio, un racconto sulla voglia di evasione di una ragazza di provincia.

-

È stato così (1947): un romanzo breve che esplora il dolore di una donna durante il fascismo.

-

Tutti i nostri ieri (1952): un affresco della società italiana durante e dopo la guerra.

-

Valentino (1957): raccolta di racconti lunghi, vincitrice del Premio Viareggio.

-

Sagittario (1957): un romanzo sulla complessità delle relazioni familiari.

-

Le voci della sera (1961): ambientato nel Piemonte rurale, un ritratto di solitudini e silenzi.

-

Lessico famigliare (1963): il suo capolavoro, vincitore del Premio Strega, un memoir che racconta la vita della famiglia Levi tra gli anni ’30 e ’50.

-

Cinque romanzi brevi (1964): raccolta che include La strada che va in città, È stato così, Valentino, Sagittario e Le voci della sera.

-

Caro Michele (1973): un romanzo epistolare sulla distanza e l’incomunicabilità.

-

Famiglia (1977): un racconto che indaga le fragilità dei legami familiari.

-

La città e la casa (1984): un altro romanzo epistolare, che esplora il tema dell’esilio e del ritorno.

-

-

Saggi e memorie:

-

Le piccole virtù (1962): una raccolta di saggi e racconti autobiografici, tra cui riflessioni sull’educazione e il trauma della guerra.

-

Mai devi domandarmi (1970): articoli pubblicati su La Stampa e Corriere della Sera tra il 1968 e il 1970.

-

Vita immaginaria (1974): raccolta di articoli su letteratura, cinema e attualità, ripubblicata da Einaudi nel 2021.

-

La famiglia Manzoni (1983): un saggio narrativo sulla famiglia di Alessandro Manzoni.

-

Serena Cruz o la vera giustizia (1990): un testo sull’adozione e i diritti dei bambini.

-

-

Opere teatrali:

-

Ti ho sposato per allegria (1965): una commedia che mescola ironia e malinconia.

-

Paese di mare (1972): un’altra opera teatrale che esplora i temi della solitudine e del mare.

-

Teatro (1990): raccolta di commedie, tra cui L’intervista e La porta sbagliata.

-

-

Traduzioni:

-

La strada di Swann di Marcel Proust (1946): una traduzione che segna il suo legame con la letteratura francese.

-

La signora Bovary di Gustave Flaubert (1983): un altro lavoro di traduzione che testimonia la sua sensibilità letteraria.

-

Uno stile unico e una moralità rivoluzionaria

Natalia Ginzburg si distingue per uno stile narrativo essenziale, quasi scarno, che rifiuta ogni abbellimento retorico per lasciare spazio alla verità dei sentimenti e delle relazioni. La sua scrittura, come lei stessa dichiarava, aspira a essere “come quella di un uomo”, non nel senso di imitare un modello maschile, ma di raggiungere una purezza e una forza che trascendano le etichette di genere. Questo desiderio si scontra però con la sua natura profondamente femminile, che emerge nella capacità di cogliere le sfumature delle dinamiche familiari e delle piccole cose quotidiane, come si vede in Lessico famigliare. Qui, la memoria diventa il filo conduttore di un racconto che non è solo autobiografico, ma anche collettivo: le espressioni, i modi di dire e i rituali della famiglia Levi non sono solo un ricordo personale, ma uno specchio della società italiana tra fascismo e dopoguerra.

La critica ha spesso sottolineato il suo legame con il neorealismo, soprattutto nelle prime opere come La strada che va in città e È stato così, dove la realtà cruda del fascismo e della guerra è narrata con un distacco che amplifica il dramma. Tuttavia, Ginzburg evolve verso un’indagine psicologica più profonda, come in Caro Michele e La città e la casa, dove l’incomunicabilità e la solitudine diventano temi centrali. La sua prosa, definita da alcuni “asciutta” e “rigorosa”, è in realtà carica di un’intima empatia: i suoi personaggi, spesso donne che accettano con coraggio un destino di sacrificio, riflettono una moralità che non giudica, ma comprende.

Un aspetto meno noto della sua produzione è la critica letteraria. Ginzburg non si considerava una critica nel senso tradizionale, ma i suoi articoli, pubblicati su testate come La Stampa, Corriere della Sera e l’Unità, rivelano un acume straordinario. Nei suoi interventi su autori come Tommaso Landolfi o Elsa Morante, emerge una capacità di analisi che unisce intuizione emotiva e rigore intellettuale. Ad esempio, nella recensione a La storia di Morante, Ginzburg esalta il valore umano del romanzo, pur non trascurando notazioni tecniche sulla scrittura. La sua lettura di Sussurri e grida di Ingmar Bergman, con uno sguardo femminile sul dolore e la complessità delle donne, è diventata un punto di riferimento per la critica cinematografica.

Ginzburg si è spesso trovata in una posizione ambivalente rispetto al femminismo. Se da un lato ha vissuto e narrato le difficoltà delle donne in un mondo dominato dagli uomini, dall’altro ha rifiutato le etichette del femminismo militante, criticandone gli eccessi e difendendo valori tradizionali come la famiglia. Questa contraddizione, lungi dall’essere un limite, è il segno della sua autenticità: Ginzburg non si piega a ideologie, ma cerca una verità più profonda, radicata nell’esperienza umana.

Natalia Ginzburg ha saputo raccontare il Novecento italiano con una voce che è al tempo stesso intima e universale. La sua capacità di trasformare il personale in collettivo, il dolore in letteratura, la rende una figura unica. Le sue opere, tradotte in molte lingue – dall’ebraico al giapponese – continuano a essere lette e studiate, non solo per il loro valore letterario, ma per la loro capacità di parlare al cuore di ogni lettore. In un’epoca di grandi trasformazioni, Ginzburg ci ricorda l’importanza delle “piccole virtù” – la sincerità, la memoria, la compassione – che, pur nella loro semplicità, possono illuminare anche i momenti più bui della storia.